-

ホーム

⟩

ホーム

⟩

- 健康情報一覧

2021/04/23

断食(ファスティング)のすべて

【目次】 ①ファスティングとは ②ファスティングの効果 ③ファスティングのやり方 ④ファスティング(1日1食置きかえ)動画解説 ⑤ファスティング(1日1食断食)動画解説 ⑥ファスティング(完全ファスティング)動画解説 ⑦ファスティングで大...

2021/04/13

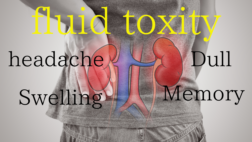

【YouTube】The kidneys cause swelling, dullness...

https://youtu.be/s7lo_VJ7f3QIn this video, we will introduce you to fluid toxity (Suidoku), which you should be careful about in winter. Be careful if you have water poisoning symptoms such as swelling, dullness, and headaches! Watch this video to the end to see how to ge...

2021/04/10

【YouTube】肝臓や免疫力が心配な方、お酒好きの方...

知っておいて損のない漢方知識として「肝機能で困ったら田七人参」があります。動画はこちらです https://youtu.be/D0zn-DlKj5s田七人参は、中国南西部雲南省を原産地とするウコギ科の植物です。肝機能の改善や、血管の強化で有名な漢方素材です。 田七人参はお金では買えないものという意味の...

2021/04/07

がん対策の漢方

【アルブミンを維持し、炎症を抑える】 漢方でがん対策をするのは、効果が無いと思っている方も多いのではと思います。 しかし、様々な臨床データががん対策に漢方が有効であることを示しております。そして、その臨床データは年々増えております。 例えば、・治療や予防を目的とする:免疫力...

2021/04/06

牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)

①腰痛、②尿減少、③浮腫腎虚で、下肢が腫れ、腰痛、尿の減少する者に用いる。 ※組成(熟)地黄(じゅくじおう):ゴマノハグサ科、補虚薬 — 補血薬/微温山茱萸(さんしゅゆ):ミズキ科、収渋薬 —固精縮尿止帯薬/微温山薬(さんやく):キク科、補虚薬 — 補気薬/平沢瀉(たくしゃ):オモダカ科...