舌のふちがでこぼこしている場合の直し方|漢方が効果的?

関連記事:

今この記事を読んでいるということは、あなたは舌のふちがでこぼこになっているということでしょう。実はそれ、放置すると危険かもしれません。

本記事では舌のふちがでこぼこになった場合の直し方やおすすめの食べ物などについて解説します。

目次

舌のふちがでこぼこになる原因は?

舌のふちがでこぼこになるのにはれっきとした原因があることが多いです。

ここでは、その原因について見ていきましょう。

原因①ストレス

強いストレスに晒されている状況だと無意識に歯を食いしばるようなケースが見られることがあります。

このときの歯形が舌のふちについてでこぼこになてしまうというのが原因の一つめです。

原因②自律神経

歯を押し付けるようなことをしなくても、舌がむくんだ場合に歯が舌のふちに押し当てられることがあり、これがでこぼこの原因となります。

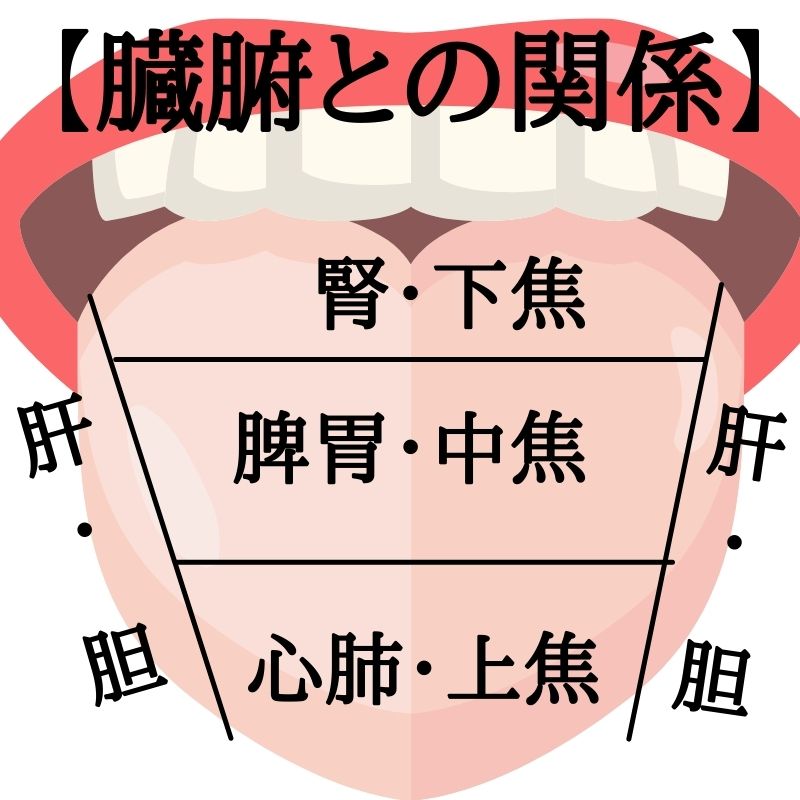

東洋医学では体内からエネルギーが抜けている状態を「気虚」と呼び、これは自律神経の不調が原因とされています。

原因③嚙み合わせ・骨格の問題

単純に歯並びや顎が細いなどといった先天的な原因で歯が舌のふちに押し当てられ続けることがあり、それもでこぼこの原因となります。

関連記事:半夏厚朴湯がすぐ効いた?飲み合わせの禁忌や副作用について解説

舌のふちのでこぼこの直し方

上記の原因のうち嚙み合わせや骨格の問題は歯列矯正や、整形手術が必要となる場合がありますが、ストレスや自律神経である場合は自力での改善が望めます。

原因がストレスの場合

舌のふちのでこぼこの原因がストレスである場合は、当然ながらストレスの原因となっている環境から距離を置くことが改善への近道となります。

ただしストレスの原因が仕事や学校など、離れたくても離れられないということもあるでしょう。

そういった場合は寝ている間だけでもマウスピースを着用するなどして、物理的に歯をくいしばることができない状態にするのがおすすめです。

原因が自律神経の場合

自律神経の不調によって舌がむくんでいる場合は、血流やリンパの流れをよくするマッサージや食生活の改善、漢方薬などで改善が期待できます。

東洋医学でいうところの「気虚」に対して有効な漢方薬はドラッグストアや薬局などで購入できる場合もあるでしょう。

原因が嚙み合わせや骨格の問題である場合

先述したとおり、先天的な骨格が原因となっている場合は歯列矯正や整形手術など、根本的な解決のためには多額の費用がかかってしまうでしょう。

関連記事:桂枝加竜骨牡蛎湯は自律神経に効果がある?口コミや柴胡加竜骨牡蛎湯との違いを解説

舌のふちのでこぼこが痛いときの対処法

舌のふちのでこぼこが歯の押し付けによって生じたものである場合、痛みは歯形がついたあとから徐々に弱まっていくのが普通です。

そのため、意識して歯が舌に当たらないようにしていれば痛みは徐々に引いていくでしょう。

もし痛みが持続する場合は火傷や感染症、薬の副作用など、舌炎を引き起こしている可能性があります。

舌炎が疑われる際は口腔外科を受診すれば、原因に応じて適切に薬の処方などを行ってもらえるでしょう。

いずれにしても、もし可能であれば意識的に歯が舌に当たらないようにすることが悪化させないようにするためには一番の方法です。

関連記事:六君子湯は合わない人がいる?精神安定や自律神経への効果とは

舌のふちがでこぼこしているときにおすすめの漢方薬

先述した東洋医学でいう「気虚」と呼ばれる状態となっている場合、漢方薬による改善が見込めます。

ここでは代表的なものを2種類紹介します。

五苓散

五苓散(ごれいさん)は体内の水分量を調節する利水剤としての役割を果たす漢方薬です。

二日酔いなどで顔や手足がパンパンに膨れたときによく飲まれますが、この効果は舌のむくみに対しても例外ではありません。

六君子湯

六君子湯は本来胃腸の症状に効くというのが主な効果ですが、胃腸の働きがよくなると体内で停滞している水分のめぐりが改善されます。

複次的な効果ですが、それによって舌のむくみが解消し、舌のふちに歯が当たりにくくなるのです。

舌のふちがでこぼこしているときにおすすめの食べ物

「気虚」によって舌のふちがでこぼこしている場合におすすめの食べ物を、東洋医学や漢方の観点から紹介します。

- ・黒豆

- ・黒胡麻

- ・海藻

- ・羊肉

- ・とうもろこし

- ・栗

- ・シナモン

- ・枸杞(クコ)の実

一般的には黒い色の食べ物や、身体を温めてくれる効果のある食べ物、体内の水分調節を行っている腎機能に良いとされる食べ物がおすすめです。

関連記事:柴胡加竜骨牡蛎湯は危険?効果や副作用、使用時の注意点を解説

運龍堂は症状に合わせたオーダーメイドの漢方薬を提供

加味逍遙散は月経不順や更年期障害といった女性特有の症状におすすめの漢方薬ですが、体質や症状によっては期待される効果が得られない可能性もあります。

そこで重要なのは、医師や薬剤師と相談のうえ個人に合ったオーダーメイドの漢方薬を処方してもらうことです。

宮城県仙台市にある漢方薬専門店の運龍堂では、オンラインでの漢方相談に対応しており、遠方の方でも手軽に薬剤師へ相談しながら自分にぴったりの漢方薬を処方してもらえます。

近所のドラッグストアに加味逍遙散の在庫がなく困っている方や、仕事が忙しく病院を受診する時間がない方にもおすすめです。

まとめ

舌のふちがでこぼこになったときの直し方について解説しました。

ストレスや自律神経が原因となっている場合は漢方薬や食べ物で改善できるかもしれません。

本記事を参考に改善方法を試してみてください。

【YouTubeチャンネルもやってます!】

https://www.youtube.com/channel/UC1ObkdK7XBMrA9KdxcFDCaw

漢方や健康に関する情報を発信していきますので、ぜひチェンネル登録お願いします。

また、ご質問や聞いてみたいテーマがありましたら、ぜひコメント欄に記入もお願いします。

それでは今日も元気な一日をお過ごしください。

この記事の監修薬剤師

運龍堂 佐藤貴繁

略歴

1977年 北海道生まれ。北海道立札幌南高等学校

北海道大学薬学部を卒業

2003年 薬剤師免許を取得

2006年 北海道大学大学院薬学研究科生体分子薬学

専攻博士後期課程を終了後、博士(薬学)取得

2011年 福祉社会法人 緑仙会理事 就任

2012年 杜の都の漢方薬局 運龍堂 開局

2013年 宮城県自然薬研究会会長 就任

2017年 宮城県伝統生薬研究会会長 就任